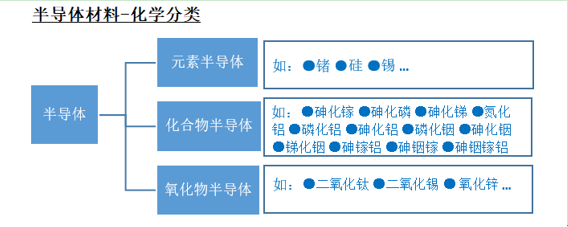

狹義上來講,半導體材料主要包括元素半導體(如鍺、硅)和化合物半導體(如砷化鎵),其中應用最為廣泛、商業化利用最為成功的是硅。

早在1880年左右,一些材料的半導體特性就被發現了,1911年半導體這個名詞被首次使用。而真正在實驗室里系統驗證半導體的主要特性則是在1947年年底才得以實現。半導體從被發現到被充分認知,經歷了將近70年,主要是因為半導體單晶材料的制作非常不易,在當時的科技水平和工藝條件下難以驗證。

二戰后的70年里,科技發展突飛猛進,晶體制造技術日臻完美。1960年前后半導體集成電路的發明大幅度提升了半導體材料的應用價值。如今,在4平方厘米左右的小小硅片上已經能夠制作近70億個晶體管。也就是說在一小片硅片上就可以制成一臺微信息處理器,且信息處理速度極快。半導體已經成為各類電子產品的核心部件。

我們知道,電路之所以具有某種功能,是因為其內部有電流的各種變化。而之所以形成電流,主要是因為有電子在金屬線路和電子元件之間流動。為了滿足量產上的需求,半導體的電性必須是可預測并且穩定的,因此包括摻雜物的純度以及半導體晶格結構的品質都必須遵照十分嚴格的要求。對于一個半導體元件而言,材料晶格的缺陷通常是影響元件性能的主要因素。可見,半導體材料在整個半導體產業中的重要性舉足輕重。

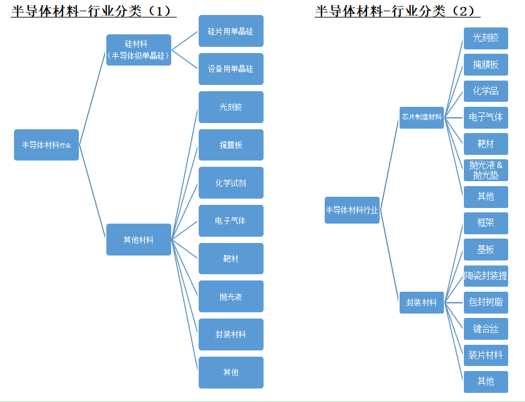

廣義上來講,半導體產業的材料行業所包含的范圍比較廣泛,通常有如下分類方式。

按材料性質可分為硅材料和其他材料兩大類。硅材料即硅單晶材料,是半導體產業中應用最為廣泛的基礎材料,主要包括芯片用硅晶體和設備用硅晶體兩類。前者被用于制造硅片或者芯片,后者主要用于制造刻蝕機電極等設備的零部件。

按生產流程可分為芯片制造材料和封裝材料兩大類。前者包括硅片、光刻膠、掩膜板、光刻輔助試劑、化學品、電子氣體、靶材、拋光液及拋光墊等。后者包括框架、基板、陶瓷封裝體、包封樹脂、鍵合絲、裝片材料等等。

上述只是半導體材料業的幾個主要分類。事實上,半導體材料業是半導體產業鏈中細分領域最多的環節,細分子行業多達上百個。

值得一提的是,設備用硅晶體材料因離普通消費大眾距離遙遠,往往不被認知甚至被忽略和質疑。然而事實上,它在半導體材料行業中的地位十分重要。沒有它,半導體產業的許多重要設備就無法工作,芯片制造就無法實現。

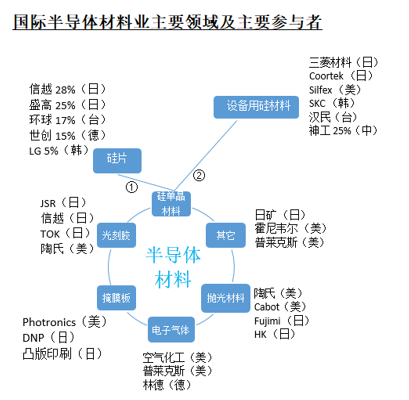

半導體材料行業處于半導體產業鏈的上游,在整個產業鏈中占比不是很大,但近年來有逐步上升的趨勢。另外,長期以來,國際半導體材料業主要掌控在排名前五的大玩家手里,行業集中度很高,并由日本、美國、韓國、德國等半導體產業發達的國家占據著絕對的主導權。2018年,在材料中成本占比最高的硅片領域(超過30%),全球前五大硅片供貨商的全球市場占有率達到了94%。其中日本信越化學28%,日本三菱住友25%,臺灣環球晶圓(主要工廠在日本和美國)17%,德國Silitronic15%,韓國SK 海力士9%。中國大陸的企業,榜上無名。

根據中國電子專用設備工業協會數據,2018年國內半導體材料市場規模為85億美元,國產化率僅22%。可見我國在這一領域仍然很薄弱,具備巨大的發展空間。

然而,處于半導體產業鏈的上游,半導體材料行業的發展難度很大,主要體現出三高的特點:

(1)技術門檻高。半導體材料具備純度要求高、工藝復雜等特點,發達國家高筑技術壁壘,其技術門檻要遠高于其他電子及制造領域相關材料。

(2)資金門檻高。在很多半導體材料細分領域里,如硅片制造業,由于工序復雜、細致,生產設備種類繁多且價格昂貴,對生產車間的建設要求又極其嚴格,投資額巨大。

(3)市場門檻高。一方面,由于下游廠商使用需求不同而導致對材料會有不同的參數要求,因此,半導體材料行業都是按訂單進行研發和生產。另一方面,在材料界,良品率至關重要,因而在產品研發過程中需要下游對應產線對其進行批量測試。這樣一來,一個產品要得到客戶認證和最終訂單,往往用時長達兩年之久,需要具備足夠的耐心和一定的資金支持。

雖然近年來中國在半導體材料業的個別細分領域有所突破(例如:江豐電子的靶材、安徽微電子的研磨液、錦州神工半導體的刻蝕機零部件用單晶硅材料等,都已達到國際一流水平并在全球同類產品中擁有較高的市場占有率),但整體發展水平和規模仍然很落后,要想實現半導體材料行業國產化替代,可謂任重而道遠。

0416-7119889

0416-7119889

企業郵箱

企業郵箱