提到半導體,可能大部分稍微年長一點兒的人第一反應都是小時候家里那臺老式收音機。夏日的午后,知了叫個不停,院內葡萄架下,爺爺閉著眼睛躺在藤椅上,手上托著一個搪瓷大茶缸,聽著收音機里的評書《三國演義》。屋里,奶奶輕柔地搖著蒲扇,哄小孫子午睡。而那個精力充沛的孩子則毫無困意,躺著裝睡,身子卻動來動去不老實,豎著耳朵想聽清收音機里那些扣人心懸的故事…… 在電視還尚未普及的年代里,半導體收音機曾為多少孩子打開通往外面世界的第一扇窗,為多少家庭帶來新鮮的訊息和生活樂趣。

隨著半導體科技特別是硅基集成電路的發展,以硅單晶為核心的半導體材料的應用領域從早期的收音機擴大到電視、計算機等家電產品。尤其是近年來,隨著個人電腦、移動電話以及網絡技術的發展,半導體、半導體產業等詞匯再度頻繁出現在我們的視野和耳畔,并且仿佛自帶高大上的神秘光環。那么半導體究竟是何方神圣?

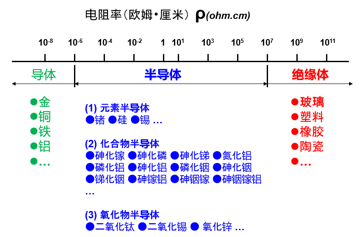

有點物理知識的朋友都知道,半導體是導電性能介于導體和絕緣體之間的物質。

早在1880年左右,一些材料的半導體特性就被發現了。1911年“半導體”這個名詞被首次使用。然而由于當時材料的提純技術落后,直到20世紀30年代,半導體的存在才真正被學術界認可。真正在實驗室里系統驗證半導體的主要特性則是在1947年12月份才得以實現。

按化學成分區分,半導體可分為元素半導體、化合物半導體、氧化物半導體三大類。硅和鍺是最常見的元素半導體,而砷化鎵、磷化鎵等為化合物半導體,氧化物半導體的代表包括二氧化鈦等。其中應用最為廣泛、商業化利用最為成功的半導體材料是硅。因此,硅是半導體產業的最基礎材料,有著“現代工業的大米”之稱號。美國加州“硅谷”這個名字的由來,也正是因為這一山谷區域里聚集了大量從事硅芯片開發設計與研制工作的企業。

半導體具有五大特性:摻雜性、熱敏性、光敏性、負電阻率溫度特性和整流特性。在形成晶體結構的半導體中,人為地摻入特定的雜質元素,導電性能具有可控性。利用半導體的這些特性進行制造、加工的一系列工藝以及由此而來的產品,就統稱半導體產業。

最早的“實用半導體”二極管和三極管在無線電收音機中被作為整流器和信號放大器等器件使用。由于半導體收音機是半導體晶體管的第一個商業化產品,而且一經推入市場便迅速普及幾乎取代了早期的真空管收音機,“半導體”一度演變成為收音機的代名詞。

繼半導體收音機之后,半導體材料的應用越來越廣泛,工藝也越來越先進。不知不覺中,半導體早已深入我們日常生活的每一個角落,是幾乎所有電子產品的大腦。所以,盡管半導體收音機時代早已遠去,“半導體”卻從未退出歷史舞臺。相反,隨著網絡通訊技術(比如5G)、物聯網、電動汽車、人工智能等產品的發展,半導體材料、半導體產品和半導體技術在我們現代生活方式的方方面面扮演著越來越重要的角色。而半導體產業的發展水平,也成為衡量一個國家科技發展水平的重要指標。

0416-7119889

0416-7119889

企業郵箱

企業郵箱